戦闘機共同開発日欧比較

- 共同開発における協調と対立 -

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

目 次

はじめに

問題の所在

第1章 欧州の航空機共同開発

第1節 欧州統合と航空機産業

1 欧州統合の進展

2 冷戦後の欧州防衛産業

3 欧州主要国の航空機産業

第2節 戦闘機自主開発と共同開発

1 戦闘機自主開発の意義と問題点

2 戦闘機共同開発

第2章 航空機共同開発プロジェクト

第1節 EFA開発プロジェクト

1 開発経緯

2 フランスのプロジェクト撤退

3 ドイツの参加継続問題

4 生産計画と輸出

第2節 FSX開発プロジェクト

1 開発経緯

2 自主開発から共同開発へ

3 最終合意

第3章 共同開発と同盟

1 NATO

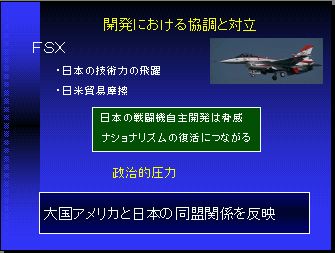

2 開発における協調と対立

おわりに

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

はじめに

国防の最先端兵器である戦闘機は、戦闘行為における決定的な打撃力を有する兵器として、またこの性能を敵に知られないことが戦闘を有利に展開できるという秘密的な性質上、戦闘機の研究開発においても、各国はその性能を秘匿することに留意してきた。

特に最近では、形状やエンジン性能といった目に見える性能だけではなく、レーダーや電子戦能力といった目には見えない性能が重要になってきているため性能の保全や情報の漏洩には特に気を配っている。

このように、戦闘機開発が戦闘の勝敗に直接影響を及ぼす重要な要素であることから、国家としてはその開発に全力を尽くすし、莫大な研究開発費を投じるのである。

また、戦闘機開発は、単に戦闘機という航空機を開発することによって、国家の防衛産業を育成するために必要であるばかりでなく、その民間技術に対する波及効果を考えれば、国家全体としての産業基盤そのものの保全・育成、ひいては国力の充実という見地からも重要なことである。

このことは、戦闘機の開発プロジェクトが国家の重要プロジェクトであり、かつその秘匿性から本来国家独自で行うべきものであることを示している。

しかるに現在の民間機を含めた航空機開発は、そのほとんどが共同開発の形態をとっている。また国防の最先端技術の結晶ともいえる戦闘機分野においても、国内自主開発の戦闘機にこだわり続けてきたアメリカでさえ、JSF(Joint Strike Fighter)計画に見られるように、21世紀の戦闘機を他の国と共同で開発しようと本気で研究開発に取り組んでいる。

今後の戦闘機開発の趨勢を共同開発とするならば、その理由は何であるのか。そもそも戦闘機開発は、国内自主開発すべきなのか、共同開発にすべきなのか。

自主開発にするか共同開発かという選択は、戦闘機研究開発が国家の安全保障に直結する事業であることから、国家間関係と密接な関わり合いの中で決定されるべき重要な事項となる。従って、戦闘機開発について分析することは、国の安全保障について考察することであり、国家対国家の関係について、そこに流れる背景を知る手がかりとなると信じる。

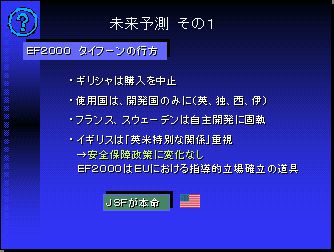

現在開発が進行中の欧州共同開発であるユーロファイター2000(EF2000、現在のタイフーン)そして、我が国のFSX(現在のF-2)は、ほぼ同時期(1980年代から1990年代)に研究開発が行われ、どちらも2000年代初頭に実戦配備されようとしている。

どちらの共同開発プロジェクトも、その開発経緯において、それぞれの国情により紆余曲折を経て現在に至っている。それぞれのプロジェクトにおいて紆余曲折の意味は異なるし、また同じ共同開発という言葉で表現されていても、その共同の意味は違ったものである。

私は、この二つの戦闘機共同開発を題材として取り上げ、その開発経緯に生起した様々な問題を分析することによって、自主開発と共同開発の選択問題や共同開発における国家間の主張や国家としての意思決定事項の中から読みとれる安全保障に関する国家の考え方を理解しようと考える。

また、両戦闘機共同開発プロジェクトの開発経緯を分析・比較することによって、その中に潜む各国の思惑と行動選択の合理性を分析するとともに、共同開発に於ける協調と対立が、どういう理由で生起するのか、両プロジェクトの相違はどこにあるのかを戦闘機の共同開発という特殊な開発形態を通じて明らかにし、その理由付けを行うことによって、その陰に潜む国家間関係からくる同盟の力関係との関連について考察してみたいと考える。

問題の所在

EF2000プロジェクトは、失敗とは言わないまでも、プロジェクト途中におけるフランスの撤退という事件により当初の思惑とは違った方向に進んでいった。これは、一つの欧州という考えである欧州の共通安全保障政策と矛盾するように思える。そこには欧州統合という流れに逆らう何かがあるようにさえ思える。

プロジェクト途中のこのようなフランスの行動や、それに追い打ちをかけるようなドイツの撤退意思表明、それに対するイギリスの対応を見ると、各国が欧州全体に対する自国の位置づけをどう考えているのかや、欧州内でのそれぞれの国の力関係が如実に現れてくる。

一方、FSXプロジェクトは、日本に国内自主開発の戦闘機をと願う我が国防衛産業政策のもくろみは崩されたにせよ、戦闘機共同開発としては両国が開発を継続し、量産化までこぎ着けたという意味では一応成功を収めた。ただし、そこにはアメリカの強い政治的圧力をはじめとする対日政策が明確に現れていることを忘れてはならない。

この両共同開発プロジェクトの成功と失敗の原因は何であろうか。戦闘機共同開発の開発過程に生起するこれらの協調と対立の原因は何なのか。

本稿では、「国家安全保障上重要な同盟国関係の中に潜在する、同盟国間の協調と対立が戦闘機共同開発の過程の中にも反映される」ということを、EF2000及びFSX両戦闘機共同開発プロジェクトを題材として、その過程を検討し分析することによって論証することを目的とする。

この問題を考えるにあたり、これら二つのプロジェクトの置かれた状況の違いを明確にしたうえで、ある条件を当てはめ、それぞれを対比させることが必要である。したがって、まずはじめに、過去から現在に至るまでの欧州統合の歴史を踏まえた上で、欧州防衛産業及び欧州主要国の航空機開発の歴史を概観し欧州安全保障環境の変化と戦闘機開発について明確にする。

次に、戦闘機共同開発の意義を冷戦後の国際情勢及び国際社会の中での国家の位置づけ、並びに国家としての防衛産業育成等の必要性から自主開発と対比させつつ分析する。

更に、EF2000プロジェクト及びFSXプロジェクトそれぞれの開発経緯について時系列に沿って詳しく分析することによって、各プロジェクトの開発経緯の中での協調と対立の原因と各国の思惑、そして安全保障上の観点から、開発途中に下した各国の判断と選択の合理性について明らかにする。

そして最後に、NATOを含めた欧州及び日米の同盟関係を踏まえて、両戦闘機共同開発プロジェクトを各国の安全保障環境を考慮して分析し、「同盟関係における協調と対立」と「戦闘機共同開発プロジェクト」との関連について結論を得る。

第1章 欧州の航空機共同開発

第1節 欧州統合と航空機産業

1 欧州統合の進展

欧州は、1951年4月に調印されたパリ条約により1952年の欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)発足以来、1957年3月に調印された2つのローマ条約により、1958年に欧州経済共同体(EEC)が設立されるとともに、欧州原子力共同体(EURATOM)の発足等に見られるように、今まで経済を中心とした統合の道を歩んできた。

また、1967年には欧州共同体(EC)の発足、1967年の関税同盟の完成、1979年の欧州通貨制度(EMS)の発足、そして1992年のマーストリヒト条約(欧州連合条約)に基づく欧州連合(EU)の発足等を通じて、域内市場統合を着実に達成してきた訳である。

また、1989年のベルリンの壁崩壊とこれに続くドイツ統一は、欧州連合(EU)の進化を一気に加速した。統一ドイツが独行を始めることのないようヨーロッパの枠組みにしっかりと結びつけようという欧州諸国の意図が、1991年12月のマーストリヒト条約を生んだのである。

このようなベルリンの壁の崩壊と東欧の民主化の始まり、ソ連崩壊、そして湾岸戦争、ボスニア・ヘルツェゴビナ内戦を経て、EUは通貨統合だけでなく、防衛・軍事面においても協力強化を目標に掲げるようになった(1)。

1993年11月にマーストリヒト条約が発効し、従来の経済分野を対象としたECの機能に加え、防衛・軍事面での協力強化を含む「共通外交・安全保障政策」(CFSP)及び司法・内務協力の二分野が新しいEUの所掌分野として取り込まれた。

これらの新分野はアムステルダム条約(新欧州連合条約)により改正されたものの、主として政府間協力を基礎としており従来の共同体事項ともいわれる分野とは決定手続き、執行及び担保体制が異なるものである。

また、西欧同盟(WEU)はマーストリヒト条約付属宣言で「EUの防衛面の不可欠な要素」として、またNATO内の「欧州の柱(European Pillar)」の強化の手段として発展し、このために欧州共通の防衛政策を作成し、WEUの作戦上の役割を一層強化し、この政策を具体的に実施すると宣言した(2)。

アムステルダム条約は、マーストリヒト条約の3本の柱の各点を強化しつつ、自由・安全等の基本原則を導入し、また経済の安定、成長、雇用の重要性を確認する内容を含んでいる。しかし、EU拡大を控え、見直しが必要とされていた効率的運営のための機構改革が先送りされ、このアムステルダムの積み残しは、2000年に正式開催された政府間会議(IGC)の中心的課題となった。

今後は、経済統合を更に押し進めて、域内での市場統合を成し遂げ、統一通貨(ユーロ)と欧州中央銀行(ECB)を擁する欧州通貨制度を定着させるとともに、外交分野でもG8先進国サミット参加等の対外代表的な機能を有するとともに、WEUのEUへの統合により防衛分野にも大きな関与を進めつつある。

また、アムステルダム条約により、基本原則の概念がより強化され、自由、民主主義、人権及び法の支配が明記される等、経済分野にとどまらず、EUは緊密な連合へと進化を目指している。

更にEUの進展に伴い複雑化している加盟国との関係では、補完性の原則が明記され、EUが政策を実施する方がより効果的な場合のみ加盟国ではなくEUが当該分野を所掌することとされた。

また、欧州を同一憲法で一つの国家のように運営する欧州連邦構想やEU大統領制構想の検討からも伺われるように、経済統合から政治統合へそして将来の安全保障政策をも統合しようとする動きが顕著になってきている。

このように欧州はEUを核として政治的にも、経済的にも、唯一の超大国であるアメリカを意識しつつ自己主張を強めつつある。NATOを機軸とした安全保障体制やWTOによる多国間貿易体制へのコミットとの関わり合いにおいても、今後EUは更に強い指導力を持っていくものと考えられる。

一方このような政治統合の流れの中で、今までNATOの枠組み内で実施されていた軍備協力も1976年に創設された独立欧州計画グループ(IEPG)の設立(3)に始まり、欧州内での軍備協力へと変化してきている。

特に、冷戦後のIEPGが欧州統合の中に位置づけられることになったことは、欧州統合の不透明な将来に欧州兵器協力も組み込まれたことをも意味する(4)。更に、1992年以降はWEUからEUとしての軍備協力へと防衛面での欧州統合化は更に加速しつつある。

また、CFSPに含まれる共通欧州安全保障防衛政策(CESDP)は、1998年末のイギリスの政策変更及びコソボ紛争により政治的モメンタムを得て、1999年のケルン、ヘルシンキ各欧州理事会等を通じ、EUの緊急対応部隊の創設等に向けて顕著な進展を見せつつある。このような防衛・軍事という国家主権の中核部分におけるEUの発展は、欧州政治統合の重要な一つのステップである(5)。

研究開発分野では、EUの研究・技術開発・技術革新の政策策定及び実施に関する戦略的問題その他欧州の科学技術政策に関する問題について欧州委員会の諮問に答え又は意見具申する機関として、1998年、従来の欧州科学技術会議(ESTA)及び産業開発諮問委員会(IRDAC)を発展改組して、欧州研究フォーラム(ERF)が欧州委員会に設置され、欧州共同での研究・開発も積極的に取り入れる方向であり、ますますEUにおける防衛面での共同環境が整いつつある(6)。

2 冷戦後の欧州防衛産業

第二次世界大戦後、欧州の航空機工業の存立は、その初期においては、東西間の緊張の高まりを反映して、もっぱら、NATOを基盤とする軍用機やミサイルの生産に負うところが大きかった。

すなわち、ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ等の弱軍事力国がNATO装備の一環として共同生産にあたったスターファイター(主戦闘機計画)、ブルパップ(ロケット)計画、サイドワインダー(ミサイル)計画、ホーク(ミサイル)計画等があり、いずれもアメリカのライセンス生産のための協力生産体制をとっていた。

その後、おなじNATOの枠内での軍用機生産とはいっても、欧州内だけでの協調体制が成立することになる。ブレゲー(偵察機)計画、マトラ(空対空ミサイル)計画、ジャガー(偵察機)計画等々がそれであり、ここにアメリカとの技術格差を意識した欧州側の巻き返し戦略の萌芽が認められる。

これらの経験と蓄積を通じて、欧州航空機工業の国際的交流はますます盛んなものとなり、やがて、国家単位というよりは、さらに実質的な、国境を越えた企業間の結びつきとなってくる。こうして出てきたのがトランザール(輸送機)計画、コンコルド(超音速旅客機)計画、エアバス(中距離輸送機)計画等々である。

航空機という巨大な技術集約製品を対象とするため、欧州各国の技術開発ポテンシャルの結集ということが必要となってくるという事実と広域市場の確保という意味から、欧州全体が一つにならねばならぬという必然性を物語っていたということはいえるだろう(7)。

冷戦終焉後、ソ連という明確な敵を失い、世界各国の例に違えず欧州各国においても軍事費は削減され、多大な予算を必要とする航空機研究開発を一国のみで継続するには、財政上非常に厳しい状況になってきた。

加えて、IT革命に見られるような技術のグローバル化に伴い、兵器の共同開発に、もはや垣根が無くなりつつなってきている。このような経済的理由および技術的理由によって軍用機の共同開発が欧州においても必然的に行える状況(せざるを得ない状況)になってきた。

しかし、軍事コストの削減に努力しなければならない一方で、国内の技術水準を維持(防衛産業の育成)しなければならないというジレンマも依然存在する。その妥協策ともいえる防衛産業の統廃合化は、もはや欧州だけの問題ではなくアメリカを含めたグローバルな世界の趨勢となっている。

実際このような防衛産業再編の流れを受けて欧州でもフランスのアエロスパシアルとドイツのDASAが合併、スペインのCASAがこれに参加し、欧州最大の航空宇宙防衛会社(EADS)が発足し、イギリスのBAEとともに、欧州の2大航空機陣営が形成されている(8)。

しかし一方でこの事は、欧州における防衛産業の統合化の流れの中で、欧州の軍備協力における統合化が強く推進されるという事実の中でさえ、依然として、フランス・ドイツ陣営とイギリス陣営との対立的構図が存在するということをも示すものである。

また、先程述べた、国内防衛産業の育成の問題と、そのことに、ある面では反するともいえる他国企業との提携や防衛産業の再編の動きは、各国の国内防衛基盤の育成努力のベクトルと統合化に向けてのベクトルが食い違っている事を示すものである。

そして更に、欧州とアメリカとの関係が、欧州各国(特にフランス、ドイツ、イギリス)の政治的思惑やアメリカとの基本的態度や伝統的な外交関係が異なるため、防衛産業の統廃合の動きの中においても、様々な対立を呼び、ひいてはそこに絡んでくる欧州軍備協力を難しいものとしている(9)。

特に、イギリスはアメリカとの関係を重視し共同開発においても積極的にアメリカとの共同を推進しようとするのに対し、フランスは依然として欧州におけるアメリカの関与を快く受け入れようとはしないという基本的な違いから、アメリカとの関係において、EU統合における防衛産業の統廃合問題や共同開発に大きな支障を及ぼし、より一層問題を複雑なものとしている。

3 欧州主要国の航空機産業

第二次世界大戦以降の冷戦の時代にはもちろん、米ソの対話の時代に入ってその構造が大きく変わった今日でも、世界の各国に対する軍用航空機の最大の供給国は、アメリカでありロシアである。

もちろん近年では、この両国の輸出は、数的にも金額的にも大きく減少しており、西欧諸国との差が詰まってきている(10)。

イギリスにとって航空機産業は昔から重要な国内基幹産業であった。戦後はアメリカと表裏一体の外交・防衛政策を反映させ、戦闘機の選定基準は、国内の財政・産業政策と絡んで、米ゼネラルダイナミックスF-111Kの採用を考えたり、マクダネルF-4ファントムを使用したりしていたが、最近ではパナビア・トーネードやEF2000に見られるように、アメリカとの関係を維持しながらも欧州協調路線へと進む方向であり、更にはリーダーシップを狙った共同開発へと路線を切り替えている。

ただしアメリカとの特別な関係を表すようなJSFプロジェクトにも積極的に参加しており欧州単独の防衛産業にこだわってはいない。

フランスは、長い間、NATO軍事機構から離脱したままであり、イギリスと違って、アメリカに気を遣うことなく独自の外交姿勢を保っている。戦後、フランスは早い時期から戦闘機の自主開発を推進し、一連のダッソー・ミラージュ戦闘機を完成させ、現在は独自開発のラファールも装備している。

またフランスは、欧州では唯一の、エンジンから搭載システム、機器、兵器システムを含む戦闘機を全て国内の技術で開発できる国であり、軍事産業基盤はかなりしっかりしている国であると言える。

ドイツは日本と同様に、戦後、航空機産業を解体された国である。しかしながらその技術力は非常に高く、使い方を間違えれば、欧州各国が脅威にさえ感じるほどの力を持った国である。制空戦闘機は、アメリカから輸入したF-4ファントムを使い、戦闘爆撃機にはイギリス、イタリア、スペインなどNATO諸国とで共同開発したパナビア・トーネードを装備している(11)。

東西ドイツ統一後は、旧東ドイツが保有していた旧ソ連製の戦闘機MIG-29を保有することとなり、F-4、MIG-29の後継機として現在共同開発中のEF2000装備化を推進中である。

スウェーデンは、決して経済大国というわけではないが、独特の高い工業技術を持つ国である。東西の狭間にあって中立政策を維持して行く強い意志が、大きな財政負担を克服しながら、戦後一貫して、国境地帯の険しい地勢を活用した独特な戦闘機、サーブ・ビゲンやグリペンなど自力開発戦闘機を堅持してきた。

欧州ではあまり目立たない国であるが、こと航空機産業においてはかなり秀でた国である。現在、フランスのラファール、共同開発のEF2000とともに、スウェーデンのグリペンは欧州内外での戦闘機市場の手強いライバルであると認識されている。

第2節 戦闘機自主開発と共同開発

1 戦闘機自主開発の意義と問題点

艦艇建造能力に欠ける海軍は一流にはなり得ないとよく言われる。戦闘機開発にも同じことがいえるのではないか。アメリカのような一流の空軍は自国の戦闘機を装備しているし、国産機種が装備品全体に占める割合も高い。この事は、ロシアやイギリス、フランスを見ればよくわかる。一流の空軍を育成するためには自主開発は欠かせないのである。

戦闘機を自主開発する最大の意義は、航空機産業メーカーの技術的及び人的ポテンシャルを高め、ひいては国内技術力のレベルを高めることにある(12)。また、航空機産業のみならず、その技術の波及効果は極めて大きい。

しかし、それにも増して重要なのは、自力開発する能力があることを他国に示すことである。それはいわゆる国家の発言力であり、意志である。

各国が独自で戦闘機の自主開発を行うということは、国内の技術開発力の育成を目的とするとともに、 防衛・外交政策での発言力を高め、国家としての自主性を貫くためである(13)。

戦闘機は、国防において最も基幹となるものであり、その国の国防力を示す指標となるからである。独立国であれば、外交路線で自主性を持とうと望まない国はない。しかしながら、戦闘機の開発には高度の技術と巨額な国家予算を必要とする。

従って、戦闘機の自主開発を望んでも研究開発、装備に伴う大きな財政負担を乗り越えられる国が数少ないのが現状である(14)。

戦闘機は、国の航空防衛戦力の最重要要素である。新しい装備を決める場合には、確かに経費というのも重要な要素になるし、また国の航空産業力というのも検討しなければならない。しかしそれ以前に、国を護れるものでなければならない。

他国の侵略を許してしまうのでは、経済的であったり航空工業力を身につけたりしても、なんの意味もない。その点からすれば、運用側の要求というものがより重視されるべきものと言えよう(15)。

本来は国として、共同開発より自主開発を継続した方が、遙かに得るものは大きいが、前述した理由により、そうはいかないのが各国共通の悩みである。そういう意味では、あくまでも自主開発にこだわり続けているフランスやスウェーデンは強い意志を貫こうとする国であると言える。

日本の戦闘機自主開発の現状はどうであろうか。一般的にいって、日本の航空機技術への評価は、開発ではなく生産の面であり、品質が高く納期がよく守られるという点である。

この生産技術の強さは、エンジンにおいても同様である。航空機エンジンでは部品の信頼性が極めて重要であるが、国産の部品は信頼性が高いことでは定評があるという。技術導入により生産してきた航空機エンジンだが、生産技術、品質管理に支えられた高品質のエンジンおよび部品は、アメリカをも抜いているといえる(16)。

日本の航空機産業でも特に小型機は世界でトップレベルにある。三菱重工業が開発したビジネス・ジェット機、MU-300は、三菱重工業が1980年から販売しているプロペラ機である。

その性能の良さには、日本的な技術特性が現れている。機体の開発の目標は抵抗が小さくて高速であり、しかも滑走距離を短くすることであった。この小抵抗と滑走距離は矛盾する条件である。抵抗を小さくするには翼を小さくしなければならず、翼面積が小さければ低速での揚力が十分に得られず滑走距離が長くなる。

このような二律背反を、あの手この手で根気よく攻めて何とかして突破するのは日本人の得意とするところである(17)。

戦後ドイツと同じように連合国から航空機産業を解体された日本ではあるが、今後日本の航空機産業が自立していく道はあり得る。その近道は最新鋭の軍用機の開発である。

巨額の開発投資も製品の市場も政府ということであれば、迷うことなく開発に突き進める。今の日本の技術力を持ってすれば、開発の達成は不可能ではないだろう。しかし、最新鋭の軍用機を開発すべきか否かは、いうまでもなく技術や産業の問題を越えて、政治の問題である(18)。

では、最新鋭の戦闘機開発のような研究開発プロジェクトを行う上で考慮すべきことはどんなことであろうか。国家レベルでの話から少しレベルを落として、防衛産業を直接担う企業レベルで考察してみたい。

一般に、プロジェクト選択の基本は経済性にある。すなわち、企業は利潤、成長率、ないしは投資の見返り率の増加に関心を抱き、経済的地位向上のために最大の可能性を持つ研究開発プロジェクトの遂行をしたいと考えている。

大部分の会社においては、危険性の少ないプロジェクトよりも危険性の多いプロジェクトの方が多く、同様に、見返りの多いプロジェクトより見返りの少ないプロジェクトの方が多いのが現状である(19)。

研究開発プロジェクト選択時に最も多く用いられている経済的基準は、年間収益と、投資の年間見返り率の2つであり、約半数の会社で用いられている。このように収益基準は、研究開発プロジェクトを選択するために、各社で適用されているもっと重要で、基本的な判定手法である(20)。

研究開発に関しては、プロジェクトの実施期間、経費、そして危険性に関する4基準と、技術的かつ定性的要因に関する6基準が用いられている。製造に関しては、資本投資、両立性、ニーズそして改良(プロセス改良と品質改良)に関する5基準がある。

マーケティングに関しては売り上げの伸び、タイミングそして危険性に関する3基準の他に、関心度、立場、両立性、イメージそしてポリシーに関する4基準も用いられている(21)。

企業レベルでは、あくまでも収益を基本とした経済的判断基準が根本であり、その中でリスクや企業の存続性がプロジェクト選択時の要素となる。この点で、国家レベルで考えるところである、損益を少々度外視してでも、防衛力の育成のために研究開発プロジェクトを推進したいといった考えとは異なる面がある。

2 戦闘機共同開発

1963年11月パリで開かれたNATOの会議では核武装の問題が主として討議されたが、そのほかに兵器の開発について、次のようなことが述べられている。すなわち「新しい兵器を各国が独自に研究開発することは時間と研究力を浪費することになる。従ってNATO加盟国が装備の開発と補給組織の面で密接な協力をすることが要求される。(22)」

この発言があったことからも伺えるように、一国のみでの自主研究開発は、コスト面、リスク面はもとより運用面においてもその必要性をなくし、今や選択のメリットが無くなりつつあるといえる。このことは、冷戦構造崩壊等の環境の変化に伴い、ますますその重要性を帯び、戦闘機を共同開発するということが今後の趨勢として当然の流れに変わってきたということでもある。

とはいえ、自国の防衛産業育成を考えると、どこまで共同開発に参画するのか、また、どうやってその中でイニシアティブをとっていくのかといった、ぎりぎりの選択を各国は余儀なくされているのは事実である。

また、戦闘機の共同開発は、国家安全保障にとって非常に重要な関わりがある。例えばどんな戦闘機を、どれだけ装備するかによって近隣諸国との間に不用な緊張を呼ぶこともあれば、戦闘機の選択が近隣諸国との集団的な安全保障体制を強化することにもなる。

従って、共同開発を推進することは、不要な摩擦をさけるという面で安全保障の観点からもその意義は大きい。

更に現代の戦闘機は、膨大な数の構成部品、機器や部品、複雑に絡み合って構成されている多くのシステムに支えられている。技術波及だけを考えれば、戦闘機の開発よりもっと有効な方法があると説く人もあるが、戦闘機の開発を通じて得られる技術のレベルは、民生品の要求をはるかに上回るため、そこで得られた技術の民生技術への波及効果はきわめて大きいのである。

戦闘機の技術は民生技術と異質なものではなく、そこで培われた技術が民生技術の底辺を大きく支えているのである。この事は、戦闘機開発は、国家の安全保障だけでなく技術力という面からも必要不可欠である事を物語っているといえる。

戦闘機共同開発には、メリットとデメリットがある。メリットとしては共同開発により各々の国の開発費の負担が少なくなり、かつ開発リスクが避けられ、また共同する国それぞれが同じ戦闘機を使用するため全体として製造機数が増えるから、それだけ単価が安くなるという経済的理由が挙げられる。

一方デメリットとしては、共同開発国が同じ機体を使用せざるを得ないため、どうしても自国の国情や運用形態に照らし合わせた使いやすい機体を設計することが出来ず、共通の運用目的に照らし合わせるか、あるいはある面では妥協せざるを得ない機体が出来上がってしまう。

すなわち、各国の運用要求に基づき設計される機体の性能は、各国それぞれの要求をまとめた最大公約数的なものになるから、実際に各国が必要とするものが100%得られないということになる。

一方自主開発なら各国の要求通りの戦闘機を作ることが出来、また意見などを調整する必要はないため、開発途中においても研究開発作業は当然スムーズに進む(23)。

この共同開発の不利な点を少しでも解消するため、戦闘機共同開発においても出来上がる戦闘機を単一な仕様とはせず、フランス向け仕様やイギリス向け仕様というような国別に異なった設計にしたり、同一国においても、海軍機仕様や空軍機仕様といった様々な基本仕様タイプを試作し、それぞれの要求に少しでも合致するように細部設計変更を行っている。

ただし、このような仕様の異なる戦闘機を製造することは、それだけで作業が複雑になるばかりでなく、当初の目的である経済的に安く効率的に戦闘機を製造するという概念からも遠ざかる可能性があり、その妥協点は非常に微妙な問題である。

費用対効果の面では、特に冷戦後「アフォーダビリティー」が大きな命題になってきており、アメリカとイギリスが共同で進め、ボーイングとロッキード・マーチンが選定の座を争ったJSF計画では、そのアフォーダビリティーを有することが、担当企業の決定で大きなウエイトを占めた。

このアフォーダビリティーは「取得性」と訳されることが多く、基本的には、出来るだけ安価に高性能の航空機を購入できるようにすることである(24)。

また、共同開発においては、同一の戦闘機を開発することから、技術の共有が前提にあるが、どこまでお互いの保有する技術を公開するのかといった問題もある。優れた航空技術の流失は国家の損失であるという判断は依然存在する(25)。

また、お互いに技術交流を推進しようという意志はあったにせよ、こと国家防衛に関わる技術の移転問題に関しては政治的判断や国内法の制約が大きく、なかなか話し合いが進展しない場合がある。

例えば我が国では、世界で唯一とも言える武器の国外輸出を禁じる制度ともいえる「武器輸出三原則(26)」の制限や技術交流に関わる法律として、「外国為替及び外国貿易管理法」がある。

この法律の目的は主として国際収支の均衡と通貨の安定であるが、技術導入についても若干の規定がある。アメリカには「武器輸出管理法」があり、技術を含め、世界の平和とアメリカの安全保障の観点からの規定・手順を定めている(27)。

しかしながら日本と違い欧米では国家ないし企業等が武器を輸出することに対する禁忌は全くない。またその他、技術移転問題に関連し国家として考慮すべき事項として、技術移転に伴う、軍事・汎用技術の境界やそれに伴う秘密区分、技術の政府保有、民間保有の区分、作業分担割合といったものもあり、共同開発における技術共有の問題は、かなり深刻な問題である。

第2章 航空機共同開発プロジェクト

第1節 EFA開発プロジェクト

1 開発経緯

EF2000の前身であるEFA(Europian Fighter Aircraft)プロジェクトは、イギリス、旧西ドイツ、イタリアが共同研究開発した「パナビア・トーネード」の後継機プロジェクトであり、低コスト、整備性の向上、運用費用の低減を第一条件とした欧州における20世紀最大の戦闘機共同開発プロジェクトである(28)。

EF2000は、制空、迎撃戦闘を主任務とし、対地攻撃も可能な戦闘機であるとともに、機動性に優れ、舗装滑走路での短距離離着陸をも狙った機体である。

1979年、イギリス、フランス、旧西ドイツ、イタリア、スペインの5ヵ国は、1990年代半ばの実用化を目標に、共通の次世代戦闘機の仕様作成を開始した。

欧州の航空機産業の中核を成すイギリス、フランス、そして旧西ドイツは、旧ソ連が次世代戦闘機(MIG-29フルクラムとSU-27フランカー)を1990年前後に配備することを決定したことと、スウェーデンが次世代戦闘機グリペンの実用機開発において先行していることにより、当時各国の主要戦闘機であるジャガー、ミラージュF-1、F-4ファントム、F-104Sの後継機の開発計画を早急に立案しなくてはならない事態に直面していた。

そして、1970年の英仏独間の共同研究開発合意に従って、各国の当プロジェクトのプライム企業(英国のBAe、フランスのダッソー、ドイツのMBB)が協議した結果、1980年4月に共同研究開発の基本案がまとめられた。しかし、この基本計画案は各国の要求を満たすことが出来ず、結局この計画は挫折した。

ところが挫折後も、各国空軍の要求は変わらないため、各国の航空機企業は独自に開発を進めることになった。特にイギリスとフランスに関しては、1980年代初頭には技術実証機の製作計画が具体化する段階にまで達したので、このまま両国の開発が進めば、欧州には二種類の戦闘機が同時に出現し、両国空軍の需要を満たした後は、世界の戦闘機市場をめぐって熾烈な競争が展開されるはずであった。

しかし、それでは両国の開発リスクが高くなりすぎると考えた両政府は、再び共同研究開発の可能性を模索し始めたのである。

そして、1983年9月、3国(イギリス、フランス、ドイツ)と同様に後継機を求めていたイタリアと、ハイテク産業を育てる土台にしたいと考えていたスペインの参加を得て、5ヶ国の共同研究開発合意が成立した。

この合意内容に基づき、各国の開発経費負担率は、調達機数に比例したイギリス(BAe)、フランス(ダッソー)、ドイツ(MBB)各24.5%、イタリア(アリタリア)16.5%、スペイン(CASA)10%とされた(29)。

2 フランスのプロジェクト撤退

計画は順調に進むと考えられていたが、具体的な開発計画の中で各国間において機体開発の最終合意の相違が生起し始めた。イギリス、フランス間のエンジンの自国製争いや、その他のサブシステムを自国製にするための主導権争いが激化した。

最も大きな意見の相違は、機体重量であった。フランスはEF2000を空母艦載機の後継機として考えており、機体重量を出来るだけ小さくしたいと考えていたのである。フランス以外の国は空軍の地上発進戦闘機を求めていたので機体規模に厳しい制約はなかった。

しかしフランスはこの戦闘機を海軍の艦載戦闘機F-8Eの後継機にも充てることを考えていたため空母運用に適する寸法を求めた(30)。ローマで行われた開発参加国の国防相会議において、各国はフランスに妥協を迫ったが、フランスはそれを拒み、1985年7月に正式に共同開発から撤退した。

離脱したフランスは、自国の要求に合致する次期主力戦闘機「ラファール(Rafale)」の開発に自力で乗り出し、早くも1986年7月4日には、初飛行(Rafale A)を成功させた(31)。

共同計画からフランスが撤退したものの、残る4カ国は計画の推進を進めるとともに共同研究開発の続行を確認し、1986年4月、本機の兵器システムとしての開発を管理するための共同管理会社「ユーロ・ファイター社」をミュンヘンに設立した。

これにより体制はできあがり、また機体の基本計画もまとまったが、何度かの計画見直しが行われ、最終的に4ヶ国の国防相が計画推進に合意したのは1994年1月であった。フランスが計画から離脱したことにより、参加各社の出資資本比率及び調達予定機数が次のように定められた。

・ブリティッシュ・エアロスペース(現BAeシステムズ):33%、250機。

・ダイムラー・クライスラー(現EADSジャーマニー):33%、250機。

・アエタリア(現アレニア):21%、200機(後に165機に削減)。

・CASA(現EADSスペイン):13%、100機

実際の製造にあたっては、各社にコンポーネントなどの部位が割り当てられ、自国向けの機体の最終組み立てをそれぞれの国が行う方法がとられることが決定された。そして、懸案であったエンジンについてはロールスロイス(イギリス)、MTUミュンヘン(ドイツ)、フィアット(イタリア)、SENER(現ITPスペイン)がEJ200ターボフファンエンジンを共同開発するためのコンソーシアムとして、「ユーロジェット社」という合資会杜をドイツ法人として設立し、同じくミュンヘンにその本社を設立した。

その後開発は、順調に進むかに見えたが、作業が参加国の合意に基づいて進める必要から思うように進まず、その分だけ経費増となり各国の負担を招くようになった。

英国はこのような状況に危機を感じ、独自の資金で試作機を製作し、将来の戦闘機に備えて飛行データを確保する等、積極的にEF2000プロジェクトの指導権をとることとなった(32)。

3 ドイツの参加継続問題

1987年9月にはEFAの詳細仕様として、ESR-D(European Staff Requirement - Development)が発行され、さらに検討を重ねた結果12月に完成し、1988年11月23日にはエンジンや兵装システムの開発契約も結ばれた。

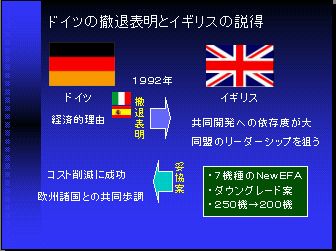

しかし、この頃から旧ソ連の崩壊と東西ドイツ統一に伴うドイツの財政難及び開発費そのものの増大から、より低価格の機体とすることが1992年10月に提案された。

このような状況の中でドイツは、1992年にコスト削減のための方策と代替案の研究を独自に決めるとともに、10月にはイタリアとスペイン両政府も同プロジェクト関連の作業停止を決定してしまった(33)。

この危機的状況に対しイギリスは代替案として、価格、能力特性、仕様が異なる7機種のNEFA(New EFA)をドイツに提案し、ドイツ説得を開始した。このうち3機種が単発機、4機種が双発機で、機体の形状はカナード付きのクランクデルタ翼というものであった。

コストの面では、この7機種のうち2機種がEFAより低コストであったが、能力的には旧ソ連のMIG-29やSU-27に及ぶものではなかった。

この結果、1992年12月10日に4ヶ国の国防相会議が開催され、新たにEFAをEF2000と改名した機体の開発を行うことで合意し、実用開始時期は3年遅れの2000年となったが、ドイツは説得に応じ従来からの機体計画を維持・推進することが再確認された(34)。

また、ドイツは機体価格を30%引き下げるため、レーダーをAN/APG-65に換装し、アビオニクスや自衛用システムの一部削除などを計画することになった。しかし、1996年に、このドイツのダウングレード案は放棄され、ドイツ機も標準仕様に近い機体となった(35)。

イギリスはドイツに妥協し、各国が輸出の開発段階において、既存製品のものに変更することを認めた。これはドイツにとって将来の輸出を考えた場合に非常に有利な条件であった。

また、イギリスは、ドイツの調達予定機数を削減しドイツの意向を受け入れた。以前の合意内容は、ドイツとイギリスそれぞれ250機の調達予定であったが、ドイツ分として200機まで減らすことを参加国に合意させたのであった。

1994年1月21日の欧州共通幕僚開発要求(ESR-D)への4ヶ国合意を経て、1996年1月に作業分担割合の見直しが行われて、計画参加シェアは、出資比率とは異なる次の割合に変更された。

・プリティッシュ・エアロスペース(現BAeシステムズ):36.3%。

・ダイムラー・クライスラー(現EADSジャーマニ一):30%。

・アエタリア(現アレニア):20%。

・CASA(現EADSスペイン):13.7%。

計画の推進を特に求めていたイギリスのシェアが増える一方で、ドイツがそれを減らし、その分の一部をスペインが負担した形である。また、各社の生産部位も決定され、次のようになった。

・ブリティッシュ・エアロスペース(現BAeシステムズ):前部胴体、カナード翼、風防とキャノピー、ド一サル・スパン、水直安定板、内側フラッペロン、後部胴体の第1段部。

・ダイムラー・クライスラー(現EADSジャーマニー):中央胴体。

・アレニア:左主翼、外側フラッペロン、後部胴体の第2および第3段部。

・CASA(現EADSスペイン):右主翼、前縁ストラット。

生産の最終組み立ては、それぞれの国が使用する分を各国が行うという、パナビア・トーネードと同じシステムが採られることとなった(36)。

この間1994年3月27日には開発試験機1号機(DA1)が初飛行に成功し1997年初めには7機の開発試験機全てが初飛行し各種試験を行えるようになった。

その後、このEFAプロジェクトは、各国の調達予定機数の変動は若干あったものの、1997年6月6日のイギリスとドイツとの首脳会談で計画の続行が確認されるとともに、1998年1月30日に5種類の量産機による4ヶ国合計620機の生産計画署名がなされてから以降は、撤退国もなく開発が加速され、フランスのラファールの後塵を拝したものの、その後世界各国への売り込みを開始するまでに至った。

4 生産計画と輸出

1998年1月30日には、ユーロファイター社とNATOユーロファイターおよびトーネード管理機構(NETMA)により契約が結ばれ、必要な総てのスペア部品や地上機材、訓練支援なども含めた生産・調達合意がなされた。

計画加盟国向けの最産計画が決まると、今度は輸出活動にも力が入れられるようになった。ユーロファイター社が行った調査では、2005年2025年の20年間に、アメリカとCIS、そして計画加盟4ヶ国を除いた世界中で、このクラスの戦闘機に対して最大800機の需要があるとされている。

ユーロファイター社ではそのうちの半数、すなわち400機以上の市場を獲得することを目標としており、これが実現すればEF2000の生産機数は1000機を突破することになる。

こうした潜在性を受けてユーロファイター社では、輸出関連の市場セールス等の輸出活動を一本化することとして、単一組織であるユーロファイター・インターナショナル(EFI)をロンドンに設立した。

特に近い将来の輸出プログラムとして、ユーロファイターが力を入れているのは、ギリシャ、ノルウェー、韓国、オランダの4ヶ国である。また1998年9月には輸出市場向けにタイフーン(Typhoon)の愛称も決定され(ユーロファイターという名称だけではヨーロッパ以外では使えないとの印象を与えるため)、世界市場への売り込みを本格化させていった(37)。

ところが2001年3月ギリシャ政府は、大規模受注第1号となる50億ユーロ(約5300億円)の契約であるEF2000(60機)の購入を2004年アテネ夏季五輪以降まで延期すると発表した(38)。

五輪や国内の雇用対策への支出要請が高まり予算繰りがつかなくなったためだが、米国依存を減らし自前の防衛産業育成による独自の防衛力強化を目指す欧州諸国にとっては痛手となるものである。

EF2000開発に携わる合弁企業「EADS」は、「ギリシャの決定は購入延期であって、受注自体に変更はないと考えている」と表明したが、ギリシャのシミティス首相は、購入機種をEF2000に限定せず、アメリカ、フランスなどのライバル会社の次期主力戦闘機も検討対象にする姿勢をほのめかしている(39)。

ユーロファイター社では、タイフーンを航空阻止攻撃、近接航空支援、敵防空の制圧(SEAD)そして海洋攻撃の4つの基本仕様を兵装基本例として提案し、2001年には量産型による飛行試験も開始され、2002年には最初の装備国であるイギリス空軍とイタリア空軍に引き渡されることになっている。

初期確定契約の620機は、3つのトラッシュに分けて製造・引き渡しが行われる。4ヶ国向けの配分が決まっているのは、2001年から2005年にかけての第1トラッシュ分だけで、イギリス向け55機、ドイツ向け44機、イタリア向け29機、スペイン向け20機である。

イギリスは、トーネードからの機種更新としてRAFカニングスビー2個飛行隊を2005年に初度作戦能力(IOC)を獲得させる計画である。防空部隊の機種更新を終えると、対地攻撃能力を強化した多用途型の引き渡しを受けてジャガー、ハリアー、トーネードの各部隊を改編していく予定である。

ドイツは、旧ソ連から受け継いだMIG-29とF-4F・ICEを装備する部隊JG73を2002年にタイフーンに機種更新するのを手始めに、その他の機種更新が計画されている航空団はいずれも防空を主任務とする部隊である。

イタリアは、F-104S・ASA-Mを装備している防空部隊の機種更新が行われることになっているが、どの部隊から作業が行われるかなどはまだ発表されていない。

スペインもまだ具体的な配備計画は明らかにされていないが、当然ミラージュF-1部隊の機種更新に充てられることになるであろう(40)。

第2節 FSX開発プロジェクト

1 開発経緯

FSXは航空自衛隊現有のF-1支援戦闘機の後継機プロジェクトとして、1982年7月23日、首相官邸で開かれた国防会議で「昭和58年度から昭和62年度までを対象とする中期業務見積り」いわゆる「56中業」の中でFSX24機として盛り込まれたことに始まる。

当時の考えとしてはF-4EJ要撃戦闘機の改造による転用か、米国製F-16戦闘機の導入であったとされている。しかし、防衛庁内の一部や通産省、防衛産業界にFSX自主開発論が台頭してきた。

自主開発を主張する自主開発派の考えは「技術力の向上を図ると同時に若手技術者を育成し、航空工業界の発展のためにもFSXは自主開発すべきである」というものであった。

通産省も「F-1は自主開発だったのだから、後継機も自主開発にすべきだ。」という考えであり、防衛産業界と同じ見解を官側の視点から主張していた。

一方、ユーザーにあたる防衛庁サイドでは技術研究本部(技本)や航空幕僚監部技術部などの技術者グループが自主開発を主張する一方で、パイロット経験者が多数派を占める防衛部は必ずしも自主開発推進派というわけではなかったようである(41)。

「FSXは自主開発する。」という防衛庁の方針は、一時期、ほぼ固まっていたとみられる。FSX自主開発の実現に向けて、最初の一歩は1984年12月6日に踏み出された。

この日、防衛庁参事官会議の席でF-1の延命を決めると同時に、「F-1後継機を自主開発するための技術的な可能性を検討する」方針が決定した(42)。F-1は1977年9月から納入を開始したため初期の製造機は1994年ごろから順次寿命に達することが予測された。

したがって、90年代後半以降も支援戦闘機部隊3個飛行隊を維持するためには56中業の期間中にFSXを24機整備する必要がある。もし、F-1の寿命を延長することができるとすれば、FSXの導入は先送りしてもよいことになる。

調査の結果F-1の耐用命数を3年程度延長できるという結論が得られFSXの自主開発推進派に力を与えた。自主開発に要する時間は約10年と見込まれていたため、これから開発に着手するとしても十分間に合うと見積もられた。

参事官会議の決定を受けて、1985年1月27日にFSXの運用要求の概要が初めて空幕の担当者から示された。検討結果の報告期限は同年3月末。依頼を受けた側の技術研究本部は、70年代前半ごろから将来戦闘機に関する主要技術の研究を重ねていた(43)ため、F-1後継機の開発はエンジンを除きほとんど自主開発が可能との技術的見通しを持っていた。

1985年3月末、「F-1支援戦闘機の後継機を自主開発するための技術的可能性」についての中間報告を提出する。この報告書は、「空幕が要求する性能に基づく次期支援戦闘機を自主開発することは可能。開発期間は約10年」と結論づけていた。FSX自主開発に向けての最初の布石であった。

一方、三菱重工は1985年3月、独自の戦闘機自主開発案をまとめ上げた。三菱重工の社内名称を「JF210」と呼ぶこの戦闘機案は、米国ゼネラル・エレクトリック社製F404ターボファン・エンジンの双発でクリーン状態(44)での全備重量は約11.5トン。

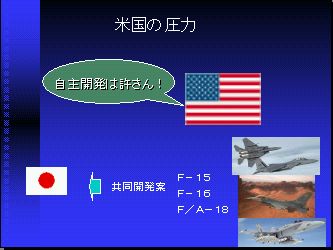

CCV(運動性能向上機(45))機能に加えて、ステルス技術を適用することを考えていた。しかし、結局このプランは実現せず、FSXの自主開発そのものが幻に終わり、1986年度の予算化は先送りされた。アメリカの圧力が無視できないほど高まりつつあったのはこの時期からである。

1985年10月の時点でFSXについては次のような選択肢が考えられていた。すなわち、自主開発か現有機の改造による転用か、あるいは外国機のライセンス国産による導入か、という3つの選択肢である。

1986年5月、加藤防衛庁長官は翌87年度の業務計画のなかで「F-1の後継機について検討のうえ、必要な措置をとる」ことを方針として指示した。この方針は、前年9月18日の国防会議と閣議で決定された「中期防衛力整備計画」(中期防)の枠組みにそってのことである。

中期防ではFSXについて「洋上・水際撃破能力を強化するため、(略)支援戦闘機(F-1)の後継機に関し、別途検討のうえ必要な措置を講ずる」としている。

またこのころから日米間のFSX摩擦が表面化するようになる。もともとFSXの自主開発を警戒するアメリカ側の動きは、自主開発案がまとまる以前からあった。それが日米防衛首脳会談でFSXをめぐる意見交換が始まるころから、アメリカ側の姿勢は「自主開発反対」の傾向を強めていく。「航空機技術の分野で日本が自立することに警戒感を抱いた」というのが本音である(46)。

2 自主開発から共同開発へ

FSXの選択肢のひとつである「自主開発」を、「開発」と改めたのは1986年12月26日のことであった。これは日米共同開発もあり得る、というニュアンスを前面に打ち出したものである。FSX問題で、日本側がアメリカに示した最初の譲歩である。

このころから外国機導入はあり得ないと悟ったゼネラル・ダイナミックス(GD)、マクダネル・ダグラス(MD)、パナビアの3社は、ライセンス生産による国産化ではなくF-16、F/A-18、トーネードの改造型の共同開発を打診する方向へと軌道修正していた。

これがFSX交渉で「日米共同開発」という言葉が出てきた最初の場面である。FSXは取得に至るまでの方式が決まらないまま1986年が終わり、1987年が明けた。

共同開発の提案も含めて、何かにつけて自主開発の動きを牽制するアメリカ側とこれに対抗する日本側。両者のつば競り合いが熾烈化したのは1987年春である。アメリカ側はF-16、F/A-18改造型の共同開発に関する細部説明を申し入れ、防衛庁に対してGD、MDの両杜がそれぞれの提案内容を説明した。

このときの両社の提案内容は防衛庁の意向により公表されなかったが、GD社の提案はアジャイル・ファルコン計画(47)に近いものであったようである。

MD杜はホーネット2000計画(48)をベースにした提案を行ったとみられる。もちろん、パナビア杜もプレゼンテーションを展開。対する日本側も、民間合同研究会のメンバーが自主開発案を防衛庁に説明した。

1987年初めの時点で、FSX問題は防衛庁の手を離れ、日米両国政府間で政治決着の道を模索する段階に入りつつあった。

FSX問題の解決策を見出すための基準として、時の栗原防衛庁長官が作った「栗原3原則」なるものがある。その内容は、

①防衛上の技術・専門的見地から、日本の防衛にとって最善のものを選定する

②日米防衛協力体制の重要性を踏まえる

③内外の防衛産業の影響を排除する一というものであった。

その内容を注意深く検討すると「自主開発を断念した」と解釈できる部分がある。第2項の「日米防衛協力体制の重要性を踏まえる」という部分である。これには「インターオペラビリテイー(相互運用性)(49)を確保できること等」と注釈がついている。

こうしてみると「栗原3原則」を作った時点で、すでにFSXの自主開発は断念していたと考えられよう。

「栗原3原則」が表に出てから約2ヶ月後の1987年6月27日。キャスパー・ワインバーガー米国防長官が来日し、栗原長官との間で日米防衛首脳協議が行われた。

この席で、ワインバーガー長官はF-15、F-16、F/A-18の3機種をあげて導入を働きかけるとともに、これら米国機を基本とした改造型の共同開発を提案。栗原長官は米国機改造開発案の検討を約束する一方で、全く新しい戦闘機を日米が共同開発する対案を示した。

のちの経過から見るに、「FSX日米共同開発」の方針はこの時の日米防衛首脳協議でほぼ決定したと考えてよい。ただ、共同開発の中身をめぐる日米間の相違は大きかった。

少なくともこの時点では、日本側主導のもとにアメリカ側の技術を取り入れつつ、新しい戦闘機を共同で開発することが日本側の方針であった。さしづめ自主開発に次ぐ「次善の策」という認識であったろう。

しかし、アメリカ側の姿勢はあくまでも強固であった。アメリカ側の姿勢に圧倒されるように「米国既存機を基本とする日米共同開発しかない」という沈滞ムードが漂い始め、そうしたなかで、より日本側に有利な暫定案の模索を余儀なくされていった(50)。

3 最終合意

アメリカの既存機を基本とする日米共同開発案のなかで、検討対象とされたのはF-15、F-16、F/A-18の3機種である。これらのうち新規開発要素を盛り込むという点では、さしあたりF/A-18改造案がベストと思われた。

米空軍の軽量戦闘機(LWF)計画から誕生したF-16はコンパクトな機体であり、改造を受け入れる余地が少ないからである。またF-15はあまりに高価でもあり、もともと検討の対象から外れていた。こうしたことから、三菱重工など5杜からなるFSX民間合同研究会の調査報告書は「F/A-18の改造がもっともよい」と結論づけていた。

FSXの運用要求は「双発であること」を求めていたが、運用要求を一部変更し、単発でも安全性を高める工夫をすることで事故率を下げられるとの結論に達した。1987年10月2日栗原・ワインバーガー会談が行われた結果「日本主導のもと、日米の優れた技術を結集し、日本の運用思想、地理的特性等に適合するよう、F-15またはF-16を改造開発することが、取得の確実性、費用対効果、インターオペラビリティーの確保等の見地から最も適当な案である」との内容で合意に達した。

その後、F-15、F-16両機種の改造開発案について日米間で技術的・専門的な詰めが行われた結果、F-16を改造開発する方針が決定され、10月21日、防衛庁は次のように発表した。

「支援戦闘機(F-1)の後継機(FSX)に関する措置については、日米の優れた技術を結集し、F-16を改造開発することとする。」

「F-16改」の主要改善点は「先進材料の適用範囲を拡大し、重量を軽減することおよび、先進搭載電子機器を採用すること等により性能の向上を図る」と説明された。

1985年度価格で1650億円と見積もられたFSXの開発費は、ほぼ2倍の3270億円あまりに膨れ上がった。機体の平均価格についても同様であり、当初見積り額の54億円に対し初年度要求分は1機109億円あまり。このため「世界一高価な戦闘機」となってしまった。

1987年10月にF-16を改造開発する方針が決定したことを受けて、FSXの開発は翌88年度から着手された。開発に着手するのは当初計画より2年ずれ込んだが、試作1号機は1993年夏に初飛行し、1996年度末に開発を終了した。

1997年度に防衛庁長官の部隊使用承認を得て、量産機の取得と部隊配備を開始する、というのがこの段階での開発スケジュールの大日程だった。

しかし、日米政府間で共同開発の細目を取り決める「了解覚書」(MOU)の内容をめぐって交渉が難航した。MOUの締結に際して日米間の主張が対立し、問題となった事項は大きく分けて2つであった。

その第1は、共同開発にあたっての日米の分担比率と量産段階での分担比率である。アメリカ側がそれぞれについて分担割合をあらかじめ定めることを主張したのに対し、日本側はこれを困難であると判断した。

第2の問題は技術移転である。FSXの共同開発を通じて得た技術をアメリカ側が何らかの形で使用する場合、日本側は、これを武器技術供与に関する日米取り決めのルールに乗せることを主張した(51)。

日本側は、1988年5月頃のMOU締結を目指していたが、半年あまり遅れ11月になって調印された。交渉が難航した日米間の作業分担は、防衛首脳協議(1988年6月東京)の席で合意が成立、アメリカ側の開発分担比率を35~45%とすることが口頭で確認された。

共同開発の日米最終合意は、1989年4月28日に達成された。その内容は客観的に見て、一方的にアメリカ側が有利なものとなっている。具体的に示すと、最後まで問題を引きずった生産段階でのアメリカ側ワークシェアが「総生産額の約40%」と明記されたほか、技術移転の面においても「日本側は、アメリカ側が入手することを希望するすべての技術を、すでに合意された手続きにしたがってアメリカ側に移転する」となっている。

FSX最終合意のブッシュ大統領声明にあるとおりフライ・バイ・ワイヤ操縦システムのソフトウエア(通称“ソースコード")は日本側へ供与されないことになっている(52)。

こうして日米政府間の合意は成立したが、F-16の対日技術供与の議会への通告に関連して、上下両院から反対決議案が出された。1990年5月16日、米上院は「FSX共同開発反対決議案」を僅差で否決した。

しかし、「生産段階のアメリカ側シェアを40%以上」などとする修正決議案が可決成立され、6月7日には、下院でも上院と同じ修正決議案が可決された。

1990年3月30日、前述の日米4社を中心とした「FSET(Fighter Support Engineering Team)と呼ばれる共同設計チームが発足し、FSXは本格的に開発段階に入った。

FSXはF-16戦闘機の改造開発といっても、基本コンセプトを生かしつつ全く新しい機体を作り出すに等しく、特に主翼は、オリジナルとは完全に別ものである。このため、設計作業にあたり大規模な空力解析や風洞試験を必要とするなど、ある意味では新規開発と変わらない手順と時間をかけた。

注目を集めた搭載エンジンの機種選定は米国ゼネラル・エレクトリック(GE)社製のF110-GE-129ターボファン・エンジンを採用することが決定され、1990年12月21日、防衛庁は同エンジンの採用を正式に発表した。

91年度末までに細部も含めた設計作業を終了。92年度に入って早々の4月には細部設計審査が行われ、続いて5月13日から15日まで3日間にわたり実大模型(モックアップ)審査を実施した。

開発スケジュールが2年ずれ込んだが、1995年10月7日、FSX試作1号機が初飛行に成功し、12月「中期防衛力整備計画」の中に量産化が盛り込まれ、1996年度以降130機を国産により取得する方針が決まった(53)。

第3章 共同開発と同盟

1 NATO

同盟には、二国間、又は多国間といった同盟の形態の違いがあるが、基本的に同盟国間での協力関係が存在し、共通の国家安全保障に対する利益、共通の軍事的脅威の存在、共同体意識、侵略に対する共同軍事行動の規定の存在等で同盟の理由意義が特徴づけられる。

また同盟は、伝統的な勢力均衡を基礎とする安全保障の組織方法であり、通常、仮想敵国ないしは敵対する国家集団を想定し、侵略された同盟国に対しては、軍事援助の供与(ハード・セキュリティー・ギャランティー)を条約で取り決める。NATOは、集団防衛機構であり、これは同盟の一形態である(54)。

同盟において、同盟国が必ずしも同じ戦略目的を持っているとは限らない。多くの場合、同盟によって他の同盟国から得られる利益の代わりに他の国へ違う利益を与えることによって同盟の利害関係が成り立つ。

同盟によって生じるそれぞれの価値というものは、同じ同盟国間でも国によってそれぞれ違ったものであることが多い。

また、アメリカのような大国は国際システム全体の均衡に対する脅威の観点から同盟を結び、そうでない準大国とも言うべき国々は、地域的均衡の観点から同盟を結ぶ傾向がある。

大国と準大国との同盟においては、準大国は大国の影響力を利用することができるとともに、自らの負担分を小さくできる可能性があり同盟を結ぶ意義は大きい。

反面、大国にとっては同盟によって得る利益よりも払うコストの方が大きい場合が多いが、それを差し引きしても世界的規模の利益を考えた場合十分それに見合うだけの利益を得ると考えるのである。

日米同盟においては、日本の指導者は朝鮮戦争の前から占領下の日本における米軍基地の存在に戦略的価値があることをよく認識していた。従って平和条約締結後も米軍の基地の受け入れと引き替えに米軍の存在による日本の安全保障を求めた。

米軍基地は東アジアにおけるアメリカの戦略的利益であるばかりでなく、日本にとっては、日本防衛のための大きな戦力の一部として利用できるからである。1951年の日米安全保障条約においても米軍が日本において基地を使用することを認め、大国の安全保障の傘に入る方針をとった。

また、日本にとっての同盟は、世界を支配するような大国が維持する国際秩序の中で日本の役割を確認し、位置づける手段である。日本はこのような国際秩序に参加する手段として、昔から同盟政策を活用してきた。

日本は覇権国や潜在的勝者と提携することによって、重要な政治・軍事問題において、それら同盟国の支援を得るばかりでなく、財政、貿易、技術といった分野でも同盟の立場を利用して利益を得ようとしてきた。この事は、日本外交が日英同盟と日米関係を大いに重視してきた証拠である。

日本は、アメリカがいざというという時に来援してくれるのであろうかという不安と同盟関係故に戦争に巻き込まれはしないかという不安、すなわち同盟関係を強化すれば巻き込まれ、それを緩めれば捨てられるという、いわゆる同盟のジレンマの中で日米関係を重視してきた。

日米同盟はアメリカ側から見ると片務的なものに見える傾向がある。日米安全保障条約は、アメリカに日本防衛を義務づけているが、日本はアメリカの領域や軍隊への攻撃(日本国内に存在する米軍を除く)に対応する責任を負っていない。

このためアメリカは、同条約をより双務的なものにするよう一貫して要求してきた。この同盟に対するアメリカの不満は現在も変わっていないが、アメリカ政府は東アジアにおけるアメリカの世界的利益が妥当なコストで維持されている間は、日米同盟の片務的性格を大目に見てきたのである(55)。

一方欧州に目を転じてみると、第2次世界大戦、そして冷戦を通じ現実主義者は、同盟とは戦争を予期する国家が、そういう事態に陥ることを抑止するか、あるいは実際戦争に入った場合、単独では対応しきれないと自らの弱さを自覚するとき、他国との共同防衛にコミットすることである(56)、と分析した。国際政治を主にパワーという視点から考え、国際環境が同盟を形成すると見るやり方である。

NATOの成立はまさしくこのような考えのもとに生まれたと考えるのが妥当である。大戦後、ヨーロッパにソ連という大きな脅威が存在し、それに対抗するためにNATOは誕生した。ソ連の重大な脅威があるという共通の認識がなければNATOは誕生しなかったであろう。従って、ソ連がNATOを生んだのであると考えてもいいだろう(57)。

このような力の均衡を保つために、力の弱い方に味方に付く、すなわち同盟を結ぶという方法とは対照的に、力の強い側につくことによってその勢力の持つ力や安全の傘の下に入ろうとする同盟のやり方も存在する。

いわゆるバンドワゴンと呼ばれる理論であり、小国にとっては、強さに対抗するより、強さに従ってその勢力下に入る方が遙かに楽であるからである。東欧諸国のとった政策がこれであり、日本もある意味では、大国であるアメリカの傘の中に入ろうとしたと考えてもよいかもしれない。

力の均衡によってNATOが成り立っているとしたら、冷戦が終結しソ連が弱体した後もNATOが存在したのはなぜだろうか。欧米の制度論者といわれる学者はこう説明する。「確かに同盟は加盟する国の力関係と利害計算によって形成されるが、一端同盟が形成されると、同盟それ自体が組織化され制度化される。

すなわち、同盟を運営するための制度や兵器体系、そして官僚組織が形成される。更には産業複合体、大学やメディア等の間にもネットワークが広がる。こうして、同盟は単なる脅威に対する一枚の契約にとどまらず、それ自体が組織として発展する。(58)」

つまり、すでに軍事同盟の枠を越えた、組織としての存在が確立してしまっているのである。

同盟の型ではなく、国際政治を国家間の慣行を基礎に考えながら、同盟それ自体が一つの生命を持つ、すなわち、同盟を支えているものは国内外の規範やアイデンティティーであると見る見方も存在する。

現在のEUの結びつきを考えた場合、脅威に対抗するための同盟としての性格よりも、むしろアイデンティティーを追求する性格と制度論者の言う組織自体が制度化され発展する性格の両方を持ち合わせた共同体であるといえる。

しかし、EUにとって脅威はなくなったわけではない。ソ連という共産主義の脅威はなくなったが、アメリカという大国がむしろ潜在的な脅威であることには違いない。

また、NATOにとっての新たな脅威は、外部からの直接の武力攻撃ではなく、直接的に同盟国に対して向かってはこない、多面的、多方向的、予測が難しい未知の危険から来る脅威である。

従って、NATOの敵は、外敵ではなく領域外に存在する危険である。NATOの第1の役割が加盟諸国の安全と領土保全を保障することにあることは間違いないが、今後は新しい危険に対する安全を保障する役割が重要視されている。

現実的には、東欧・中欧の国々が直面する民族対立や宗教、領土問題から生じる危険が、同盟外の諸国を巻き込みNATO諸国内へと波及してくることの危険に対する対処が主なNATOの関心である。

この意味からすると、NATOは、ソ連という大敵は失ったが、依然として領域外に存在する新たな脅威が立ちはだかり、その存在意義は薄れてはいない。

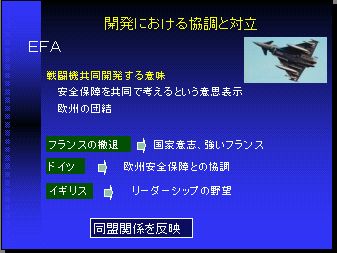

2 開発における協調と対立

第二次世界大戦後、欧州でこれまでに行われた戦闘機共同開発プロジェクトの歴史を見ると、古くは1968年初飛行したイギリス、フランス共同開発であるジャガーに始まり、1973年、ドイツ、フランスのアルファジェット、1974年、イギリス、ドイツ、イタリアのトーネード、そして欧州外ではあるが、1981年のイギリス、アメリカのハリアーⅡそして、本稿で取り上げている1994年初飛行のEF2000がある。

これらが共同開発という形態をとった理由は、航空機エンジン開発に関する技術が特定の国にしかないというような技術的理由もさることながら、その最も大きな理由は、紛れもなく経済的理由からであった。

しかしながら、国家レベルで考えてみると、共同開発により国防の最先端技術を共有するという行為は、国の安全保障という面から考えると極めてセンシティブな問題であり、大胆な決心を要する事項である。

その理由は、戦闘機の技術は国家防衛にとって極めて重要な事項であり、その情報が敵に漏れると戦闘の勝敗を決するほどのものであるからである。

戦闘機共同開発に踏み切ると言うことは、安全保障政策を国としてではなく、共同で考えるという意思表示の証拠でもある。このような、国防に直結する、かなりセンシティブな問題である戦闘機共同開発を今まで欧州各国は積極的に行ってきた訳である。

それは、紛れもなく欧州の団結を示すものであり、欧州統合という流れに沿ったものであったといっても過言ではないだろう。

このように欧州における協調が叫ばれ、各国が足並みをそろえて協調していこうとする中、その流れに反して、どうしてフランスはEFAプロジェクトから撤退したのだろうか。

一般的にプロジェクトを中断する原因のほぼ半数以上は経済的な理由からである。しかしながらプロジェクトの中断には欧州の統合に逆行するという意味からも大きな犠牲が払われるため、フランスとしてもかなり慎重に検討したに違いない。

「一般に開発プロジェクトを中断する理由として、次の事項が挙げられる

①目的を達成した場合

②経費があまりにも高くなりすぎた場合

③現在よりも更に専門に熟達した要員が必要になった場合

④危険が増大した場合

⑤別の解決方法を見いだした場合

⑥関心事が他に移った場合(59)」

これらの理由に当てはめて考えた場合、フランスのプロジェクト撤退理由として考えられることは、これまでの順調とはいえないEFAプロジェクトの成り行きから、その開発経費、開発の危険度の問題は言うまでもなく、すでに自国で研究開発を継続してきたラファール戦闘機の実用化の目途が立ったことにより、EFAに頼らなくても、その目的を達成できると判断したためであろう。

もちろん当時の兵器市場においてアメリカの独占率が弱まり、欧州においてはフランスの兵器占有率が高まり、フランスが活気づいていたという事実もフランスのEFAプロジェクト撤退の理由のひとつではあるが、フランスがプロジェクトを撤退した直接の原因というには小さすぎるだろう。

しかし、欧州統合化に反すると判っていながら、あえてEFAプロジェクトから手を引く決意をしたという意味は、フランスが、安全保障をフランス独自で考えるという意思表示をしたということであり、欧州共通安全保障の考えから一歩後退した態度をとるということを示したものである。

一方、フランスの撤退について大きく欧州の同盟関係から考えてみると、このような経済的理由や技術的理由はあるにせよ、この時期、このように独自路線を歩もうとするフランスをつなぎ止めるほど欧州における各国の同盟関係が強固なものではなかったことは間違いないといえる。

「フランスは第1級の地位を占めなければならない。連合国関係であるとないとにかかわらず、国家間の関係は、力と知力のみに基づいている。

イデオロギーは大した役割を演じず、国際競争の場でしのぎを削る唯一の真の力は国家である。」『ドゴール』(1969年)の著者ジャン・ラクーチュールはそう表現した。

ドゴールは、フランスの国防はフランスのものでなければならないと主張し、1966年7月NATO軍事機構から脱退した。アメリカの指揮下にあるNATO軍事機構からフランスを離脱させはしたが、軍事を除く大西洋同盟そのものは、最後の用心として維持する考えであった。条約参加と軍事機構参加とは事実上同義ないし不可分であると考えられてきたが、ドゴールは、政治的には同盟、軍事的には独立という独特の考えに立っていた。

ドゴール主義はフランスのその後の政治の世界においても脈々と生き続けている。ポンピドー大統領やミッテラン大統領もドゴール主義が唱える国家至上主義的な外交観そのものを全面には押し出してはいないが、心の底には、アメリカが欧州から撤退しフランスの栄光を心から待ち望んでいたのである。

ただ、今はその時期ではなく必要性に駆られて仕方なくそうしているだけなのだと考えていたのである(60)。

フランスの共同開発に対する態度も、ドゴール主義の流れを受け継ぐ行動ととれる。強いフランスをあくまでも追求する態度は、EFAプロジェクトから撤退し、独自の戦闘機ラファールを開発しようとする態度にそのまま表れているのではないだろうか。

ドイツは、第2次世界大戦後、連合国から我が国と同様に軍備増強を押さえられてきた国である。欧州各国は、ドイツの軍事産業育成に懸念を示し脅威にさえ感じていた。そして、冷戦終結後、ドイツの軍事産業は次第に力をつけるようになり、欧州屈指の兵器輸出国にまで発展を遂げた。

しかしながら、ドイツは、フランスのように、国家単体として安全保障を考える気はなく、欧州の一員としての役割を果たす事を望んでいた。欧州諸国との共同歩調を国家安全保障政策の基本路線としていたのである。

そして、フランスに続いて、ドイツのEFAプロジェクトからの撤退表明は、冷戦終結後の東西ドイツの統一等の影響から、やむなく出した経済的理由からの結論であった。しかしながら、結果としてドイツは、参加継続を担保にイギリスから譲歩を勝ち取り、調達機数削減というコスト低減に成功した。

これは、ドイツが、欧州安全保障の中にいかに残りたいかという政治的結論とも合致しており、かつ経済的にも成功を収めた結果となった。

イギリスもフランスと同様にEFA開発当初は経済が低迷していた。この危機を打開しようと、サッチャー首相は「VFM(value-for-money)政策」を打ち出し、技術の国内維持に固執せず、技術のグローバル化を推し進めた。

研究開発における合理性の追求の結果、技術分野における多国籍化が進み、共同開発から抜け出せない状況にまで陥ってしまった。

ドイツの説得とそのための譲歩は、このような他国からの技術依存という理由からであった。すなわち、共同開発への依存度の大きさ故に、イギリスは政策上の意志決定においてもその脆弱性を示したのである。

国内軍事技術面からくる理由とは別に、イギリスが共同開発を選択する理由は他にもある。自国のみで軍事技術分野における優位性を追求する代わりに共同開発のパートナーとなることにより自国の軍事技術の向上を図るとともに、結果として主導権を握り、ひいては政治的に優位に立つことである。

このようにイギリスは、共同開発をうまく利用して、合理的に国内軍事産業の育成をはかり、同盟のよき一員としてリーダーシップを発揮しようとしたのである。

FSX問題は、日米の通商摩擦、ハイテクをめぐる軋轢、軍事同盟の歪みが表面化したものである。当時日米の安全保障関係だけは世界で最も良好だと言われていたにもかかわらず、日本のハイテク技術の急速な追い上げを背景に、当時日米間では、武器技術の相互交流問題が重要な政策課題として持ち上がりつつあった時期であり、日米の貿易摩擦は一向に改善の兆しが見えなかったこともあって、日米関係は、一段と深刻の度を深めつつあった。

我が国の基本的立場は、あくまでも自主開発であった。開発技術力だけは、自主開発しなければ生まれてこないし、育たない。FSX開発の大儀は、あくまでも戦闘機開発における技術力の維持発展を通じて我が国の防衛力の強化だけではなく、国際的発言力を支えていくことだったのである。

このような状況のなかで、日本の自主開発に脅威を感じたアメリカが、政治的圧力のもと、FSXを共同開発に無理矢理押し切ったのである。

防衛庁の意向が自主開発にあるということをアメリカは、「日米の共同開発という名の下に日本は新鋭ジェット戦闘機の国産化を目論んでいる。」と考え、日本の航空機産業の飛躍を牽制しようと考えたのである(61)。

過去アメリカは、占領当時敵国である日本の航空機産業の完全抹殺を目論んでいた。しかしながら、ある時から、今度は日本の航空機産業の再建を望むようになった。なぜアメリカの方針が変わったのか。

一つは、世界的に冷戦状態が生起したことがあげられる。また、極東地域では中国共産党が本土を支配し、中共と極東ソ連軍との軍事バランスに、日本の航空自衛隊と航空機産業が必要とされたからである。

また、1950年に勃発した朝鮮戦争が情勢を転換させた決定的要因となった。この戦争で、日本の潜在的な航空機産業は非常に大きな役割を果たした。

まだ占領下だった日本の米軍基地から、戦闘機や爆撃機などの攻撃機が朝鮮半島に飛び立ち、日本は米軍の前線基地として重要な役割を果たし、また、修理補給基地としても大きな力を発揮したのである。

日本の技術者の多くが修理や整備、改造にかり出され、航空機産業は戦争用品の生産を行って特需景気にわいた。また、戦争が終わっても、航空機のライセンス生産を通じ我が国の航空機生産技術は飛躍的に向上し、更に航空機産業から民生工業技術にも波及し日本の製品が米国製品を凌駕するまでになっていった。

アメリカがいかに日本の航空機産業の復活を期待したとはいえ、日本の航空機産業が一人歩き出来るほど巨大化し高度な技術力を保持することをアメリカは望まなかった。

FSX選定において、日本がどんな戦闘機を装備するかはアメリカにとって大きな問題であり。日本が戦闘機を国内自力開発しようものなら日本の航空機産業に対する脅威ばかりでなく日本のナショナリズムの復活にもつながると考えたのである。

アメリカは平和条約で日本の航空機産業の再建は容認したが、日本が独自の戦闘機を開発する路線を歩もうとすることに対しては、一貫して反対してきたのである(62)。

「国家の安全保障に関わる武器技術のやりとりは、お互いの信頼の深さを偽りなく映す絶好の指標となる。(63)」また、共通の武器・兵器システムを維持するかどうかということは、同盟の今後を判断する上できわめて重要な指標となる。

その意味で、FSXをめぐる日米の衝突は、日米同盟が従来とは質的に異なった段階に入った事を示唆しているとも考えられる。

FSXの開発は、戦闘機を自力開発することの技術的な問題だけではなく、1980年代の国際緊張、日米の貿易摩擦、民需産業の技術競争その他あらゆることがアメリカ政府にとって日本が独自の戦闘機を国内独自開発することを阻止するための口実として使用されてきたのである。

中曽根・レーガン時代からアメリカが日本の軍事力強化を期待していると考えることからすると、アメリカの反応は奇異に映ったかもしれないが、それは決してそうではなく、アメリカの軍事戦略、経済政策そして日米関係から考えれば当然のことであった。

またアメリカはコソボ紛争の教訓から共同作戦に関して次のことを学んだと思われる。一つは、地域紛争にさえ大規模な航空機を投入する必要があり、その際、同盟国からも相当数の航空戦力を参戦させる必要があること。

二つ目は、アメリカと同盟国との技術格差が大きいため共同作戦が困難であり、同盟国の技術力を高める必要があることである。

このことから、アメリカは、今後とも同盟国と共同して国際紛争に対処していくと考えられ、技術力の格差解消は、インターオペラビリティーの確保のためには極めて重要であると考えているに違いない。

技術格差の解消のための手段として、今までライセンス契約という方法をとってきたが、米ソ対立の崩壊や国防費の削減という状況の変化を踏まえ、技術の一方的な供与ではなく、今後はあらゆる面で共同開発を積極的に推進し、相互に技術力を高める方向へと向かいつつあると考える(64)。

我が国の立場として、FSXの問題をナショナリズムの立場からだけ考えずに、共同開発のメリットを追求することも大事である。共同開発する上での大きなメリットは、アメリカの実戦体験データである。我が国は第2次世界大戦後一度も戦火をくぐった経験はない。

度重なる戦火からアメリカが学んだ教訓を共有できればそのメリットは大きい。日米共同開発といってもFSXの場合F-16の改造に近く、どこまで実戦データを共有することが出来るかは疑問であるが、少なくともライセンス生産と違って原型となった戦闘機の技術を十分に理解し、また習得することは可能である(65)。

今後とも、同盟国としてのインターオペラビリティーの確保のために、共同開発を積極的に利用し、我が国の技術力を高め、ひいては国際的に国家としての発言力を高める方向へと進むことが得策である。

おわりに

2001.11.2付け日本経済新聞(朝刊)によると、三菱電機や三菱重工など日本の防衛産業4社が、米軍が開発したイージス護衛艦に搭載する高性能の防空システムの生産に初めて参加することが決まった。

日米防衛協力が緊密化する中で装備の相互運用性も高まっており、高度な防衛技術の共用化が一段と進んできた証拠である。

過去アメリカは、FSXの日本自主開発に強硬に反対した。その背景には、当時の日本の工業力や技術力に対する脅威論が強かったことがある。だが、その後10年で日米を取り巻く経済環境は一変し、アメリカが唯一の超大国となる一方、日本企業の競争力も低下し脅威論も影を潜めたのである。

今後は、防衛システムにも相互運用性が求められてきており、両国の分担の構図は今後ますます深まる見通しだ。アメリカ国内に日本の脅威論はもはや影を潜め、対等なパートナーとしての期待がかけられている。

共同開発における協調と対立の構図も、時代が変わり安全保障環境の変化とともに変貌してきた。これはまさしく、共同開発における協調と対立が、その時その時の同盟関係を映し出していると言えるのではないだろうか。

日本がアメリカから対等なパートナーとして期待されるようになった今、FSX開発で生じたようなアメリカの強硬な政治的圧力は今後存在しにくいであろう。

現在の日米同盟関係から推測すると、これからは、日米が対等の立場で共同開発に取り組むことが出来る時代になってきたのである。今後は、「武器輸出三原則」や国内法的な制約を自ら解決し、対等なパートナーとしてその役割を果たすべく積極的に共同開発に取り組んでいくべきであると考える。

欧州各国も欧州統合化という共通の目標に向かって足並みは一見揃いつつあるように思えるが、フランス、ドイツ等におけるEF2000問題が真に解決出来なかったという現実と、イギリスが依然としてJSFプロジェクトに見られるように、アメリカとの関係を重視した戦闘機開発計画を考えている事実を踏まえれば、欧州の同盟関係は依然として強固なものとは言えないだろう。

また、イギリスは特別としても、フランスをはじめとする欧州各国がアメリカの欧州武器市場への参入に拒否反応を示し、アメリカの軍需産業に対抗するかのごとく欧州の軍需産業を統合し、ブロック化する方向に動いている。

この動きはNATOを含めた現在のアメリカと欧州の同盟関係から推測するとしばらくは続くものと考えられる。全欧州が、同一の貨幣「ユーロ」で統一されるがごとく、同一の戦闘機、「新ユーロファイター」で統一される日が来て初めて、欧州の真の統合が成し得たと言えるのではないかと考える。

================================================================

(1) 明石 和康「「共通防衛」視野にしのぎ削る欧州」『世界週報』(1999年8月17-24)14頁。

(2) 臼井実稲子「WEUからみる欧州安全保障」『新防衛論集』第27巻第3号(1999年12月)58頁。

(3) 臼井実稲子「IEPG-欧州兵器協力の軌跡」『国際政治』第108号(1995年3月)103頁、1976年2月に欧州のNATO諸国、すなわちベルギー、デンマーク、西ドイツ(当時)、ギリシャ、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、トルコ、イギリスそしてフランスの十一ヶ国で(後にポルトガルとスペインが加盟し、十三ヶ国)IEPGが設立された。

(4) 同上 111頁。

(5) 外務省欧亜局西欧第一課『EUの概要』(2000年6月)27-33頁。

(6) 同上 105-107頁。

(7) 石渡鷹雄『地域研究講座・現代の世界4 西ヨーロッパ』(ダイヤモンド社、1970年)453-454頁。

(8) 野木恵一「21世紀の欧米軍事企業」『軍事研究』(ジャパン・ミリタリー・レビュー、1999年2月)89-90頁。

(9) 臼井実稲子「WEUからみる欧州安全保障」前掲 68頁。

(10) 青木譲知「欧州軍用機事情」『軍事研究』(ジャパン・ミリタリー・レビュー、1995年12月)90頁。

(11) 鳥養鶴雄「F-2国産開発の意義」『航空情報』(酣燈社、1996年12月)42頁。

(12) 宮本 勲「国産F-2は支援戦闘機の花形」『軍事研究』(ジャパン・ミリタリー・レビュー、2001年10月)31頁。

(13) 鳥養鶴雄 前掲書 41頁。

(14) 同上 41頁。

(15) 堀内昌之「国産航空機の発達と問題点」『軍事研究』(ジャパン・ミリタリー・レビュー、2001年10月)45頁。

(16) 森谷正則『日米欧 技術開発戦争』(東洋経済新報社、1981年8月)118頁。

(17) 同上 120頁。

(18) 同上 116頁。

(19) バートンV.ディーン著 松井好・牧山武一共訳『研究開発プロジェクト その評価と管理』(日本能率協会、1969年8月)95頁。

(20) 同上 97頁。

(21) 同上 98頁。

(22) 「巻頭一言」『兵器と技術』(日本兵器工業界、1963年2月)1頁。

(23) 小林 健「ダッソー・ラファール」『航空ファン』(文林堂、2000年6月)73頁。

(24) 堀内昌之 前掲書 42-43頁。

(25) 神津正男「日米技術交流-日米技術交流を考えるための序章-」『新防衛論集』第20巻第4号(1993年3月)30頁。

(26) 小滝國雄「日米対等の技術交流をめざして」『新防衛論集』第20巻第4号(1993年3月)35頁、その根幹は「外国為替及び外国貿易管理法」(昭和24年法律第228号)及び「輸出貿易管理令」(昭和24年制令第378号)であり、ともに通商産業大臣の所管である。「武器輸出三原則」は昭和42年、佐藤内閣総理大臣が衆議院決算委員会で表明した前述の制令の運用方針であり、その後、三木内閣総理大臣が昭和51年に衆議院予算委員会で表明した「武器輸出に関する政府統一見解」や、昭和56年の衆参両院の各本会議で行われた「武器輸出等に関する決議」などによって補強され、厳格に運用されている。

(27) 鷹尾洋保「日米技術交流-日米技術交流から見た次期支援戦闘機(FS-X)の開発-」『新防衛論集』第20巻第4号(1993年3月)56頁。

(28) 山本 元「欧州諸国の協調と対立」『新防衛論集』第28巻第3号(2000年12月)63頁。

(29) 同上 63-64頁。

(30) 小林 健 前掲書 70頁。

(31) 同上 64頁。

(32) 同上 65頁。

(33) 十条正樹「ユーロファイター2000の近況」『航空情報』(酣燈社、1998年2月)41頁。

(34) 山本 元 前掲書 65頁。

(35) 十条正樹 前掲書 41頁。

(36) 青木譲知「ユーロファイター・タイフーンの現況と将来」『エアワールド』(エアワールド、2000年11月)9頁。

(37) 小林 健「ユーロファイター・タイフーン」『航空ファン』(文林堂、2000年6月)73頁。

(38) 『毎日新聞』2001年3月31日(朝刊)。

(39) 同上

(40) 小林 健 前掲書 74頁。

(41) 宮本 勲「次期支援戦闘機F-2誕生」『航空情報』(酣燈社、1997年1月)41頁。

(42) 同上 42頁。

(43) 宮本 勲「再点検FS-Xの開発経緯」『軍事研究』(ジャパン・ミリタリー・レビュー、1995年10月)116頁、当時「将来戦闘機に関わる主要技術研究」と呼ばれた技術研究本部の研究であり。それらを年代順に並べると、以下の通りである。①戦闘機形状研究(昭和48~62年度)、②複合材構造の研究(昭和49~62年度)、③運動能力向上航空機の研究(T-2CCV研究機)(昭和53~60年度)、④将来火器管制装置の研究(昭和58~62年度)、⑤戦闘機搭載用コンピューターの研究(昭和58~63年度)、⑥機上用統合電子戦システムの研究(昭和60~平成元年度)、⑦将来慣性基準装置の研究(昭和60~63年度)、⑧RCS低減形状(ステルス)の研究(昭和61~平成元年度)。

(44) 機体外装物(燃料タンクやミサイル等)を付けない状態。

(45) 日本航空宇宙工業会「航空・宇宙産業データベース」(2001年版6-2-5)http://www.sjac.or.jp/documents/data/3-a-17.htm(2002.1.10)。

(46) 宮本 勲「次期支援戦闘機F-2誕生」 前掲 43-44頁。

(47) Fー16の運動成功上を目的にした米国のF-16アップグレード計画であったが途中中止となった。

(48) 米国のF/A-18の能力向上計画で、現在の「スーパーホーネット」と呼ばれる機体に関する研究計画である。

(49) 宮本 勲「再点検FS-Xの開発経緯」 前掲 119頁、インターオペラビリティーとは防衛庁の用語で「相互運用性」と訳され、日米共同作戦をより効率的、かつ円滑に進めるための米軍と自衛隊の一体性を意味している。ズバリ、「装備の共通性」と理解することもできよう。

(50) 同上 44-45頁。

(51) 小滝國雄「日米対等の技術交流をめざして」『新防衛論集』第20巻第4号(1993年3月)35頁、昭和58年に、かねて米国政府から日米間の防衛技術相互交流の要請に基づき、日本政府は閣議決定を経て対米武器技術供与については武器輸出三原則によらず、日米相互防衛援助協定の枠組みで協力していくこととなった。これは米国に対してのみ適用される特例である。最初の適用事例は、昭和63年のFSXの共同開発であった。

(52) 江畑謙介「FS-Xロールアウト」『軍事研究』(ジャパン・ミリタリー・レビュー、1995年3月)130頁、米国は、米国開発のプログラムを全く「ブラックボックス」として日本が購入するか、あるいは日本が独自で造るかの選択を迫った。前者を採っていたのでは開発計画の意義が大半失われるから、日本は後者を選択したが、これで開発計画が一年半は遅れることになったとも言われる。

(53) 宮本 勲「次期支援戦闘機F-2誕生」 前掲 46-49頁。

(54) 植田隆子「欧州における軍事同盟の変容と協調的安全保障構造」(日本国際政治学会『国際政治』第117号、1998年3月)175頁。

(55) 猪口 孝、P・グレビッチ、C・プリントン編著『冷戦後の日米関係』(NTT出版、1997年)45-46頁。

(56) 土山實男「日米同盟の国際政治理論」(日本国際政治学会『国際政治』第115号、1997年5月)163頁。

(57) 同上 165頁。

(58) 同上 171頁。

(59) バートンV.ディーン著 松井好・牧山武一共訳 前掲書 179頁。

(60) 佐瀬昌盛『NATO21世紀からの世界戦略』(文春新書、1999年8月)93頁。

(61) 手嶋龍一『ニッポンFSXを撃て』(新潮社、1991年10月)77頁。

(62) 鳥養鶴雄 前掲書 43-44頁。

(63) 手嶋龍一 前掲書 14頁。

(64) 鈴木善勝「防衛産業の動向」『月刊JADI』(日本防衛装備工業会、2000年6月)19頁。

(65) 鳥養鶴雄 前掲書 45-46頁。